La Terra della Distruzione

Quando nell’autunno del 1153 il geografo arabo Al Sharif el-Edrissi, vide davanti alla prua del suo dhow quello scoglio che imprigionava le nuvole in viaggio dall’India verso l’Africa meridionale, pensò che aveva un aspetto poco rassicurante e si avvicinò con grande prudenza.

Consultò una rozza carta nautica che risaliva a più di un secolo prima, tracciata dall’ammiraglio della flotta del re tamil Rajaraja Chola, e guardò con diffidenza ancora maggiore le onde che si frangevano contro la barriera corallina, le rocce, i picchi coperti da nuvole plumbee, il fumo denso che saliva fino a nascondere il sole.

Ci sarà pur stata una buona ragione se i tamil a quello scoglio avevano dato il nome di Theemai Theevu, Terra della Distruzione.

Al Sharif el-Edrissi non ci perse molto tempo, gli bastarono quattro giorni per circumnavigarlo e, tornato al punto di partenza, disegnò un cerchietto nero sulla sua mappa a 21 gradi a Sud dalle equatore e a 700 chilometri a Est del Madagascar, lungo la rotta tra l’India e il Capo di Buona Speranza, al centro della fascia su cui corrono i terribili cicloni tropicali, e lo chiamò Dina Morgabin, Isola dell’Occidente, a occidente di non si sa cosa.

Una settimana dopo, sbarcato al porto di Zafiraminia, considerò quel piccolo cerchio quasi fosse una macchia d’inchiostro, del kohl caduto mentre si truccava gli occhi, e venne dimenticato per un lungo, lungo periodo.

L’isola della Reunion si difende anche in questo modo, mostrandosi impervia e inospitale; se la si incrocia arrivando dal meridione non offre certo buoni approdi: imponenti pareti di roccia vulcanica inquietantemente scure, trasformate dalla violenza del mare in falesie

verticali, ne fanno una fortezza naturale inavvicinabile.

Passati tre secoli, quello scoglio che affiora nel mezzo dell’oceano divenne un punto di transito dei navigli portoghesi in viaggio verso l’India, ma appariva talmente insignificante che le loro carte nautiche lo ignoravano.

Nel 1504, sulla caravella comandata da Diego Fernandez Peteira, un giovane ufficiale di rotta, dovendo prender dimestichezza con l’uso dell’astrolabio , ne rilevò le coordinate e le segnò sul giornale di bordo. Era il 9 febbraio; dovendo dargli un nome ed essendo venerdì, pensò di chiamarlo Sextafeira, ma alla fine scelse Santa Apollonia, la santa del giorno, patrona dei dentisti.

Il nuovo nome non servì a renderla più attraente; l’isola rimase ancora disabitata per più di un secolo, fino al 2 ottobre 1654, giorno in cui il francese Antoine Couillard sbarcò in una baia del nord ovest con due suoi connazionali, cinque malgasci, cinque vacche, un toro,

due maiali, alcuni volatili e delle piante di tabacco.

Da quel momento divenne un pezzo di Francia, che cambiava nome ad ogni terremoto istituzionale: con Luigi XIV venne battezzata île Bourbon, île de la Reunion durante gli anni della Rivoluzione, île Bonaparte con Napoleone.

Gli abitanti si moltiplicarono e si adattarono al suo carattere un po’ scontroso: terra di cicloni, di maremoti improvvisi, con un vulcano che riesce a trasformare in rogo persino l’acqua dell’oceano e piogge tanto intense da non avere pari in nessun’altra parte del

mondo.

Quel “quasi niente” nell’oceano, non più grande di Parigi con la sua periferia, è un piccolissimo continente: lungo le coste del nord ci sono conche fertili e vallate rigogliose tra montagne che trasudano acqua, ma basta percorrere cinquanta chilometri e, arrivati al

confine Sud, si scopre la siccità, con le nuvole bloccate dai massicci dei Cirque de Mafate, Salazie e Cilaos.

E se a livello del mare la temperatura non scende mai a meno di 27 gradi, sui monti vulcanici si finisce sotto lo zero: alla Reunion, viaggiando in auto per tre ore, si può passare dal caldo oceano tropicale alla neve del Piton des Neiges, fino ai fiumi di lavanincandescente del Piton della Fournaise.

Un luogo anomalo con una storia anomala.

Il primo nucleo di residenti trovò solo qualche pacifico animale che per millenni aveva vissuto indisturbato, tanto da diventare geneticamente e morfologicamente incapace di difendersi.

Fu il caso del dodo, un grasso e pigro uccello che non sapeva più volare, con un’aria tutt’altro che intelligente, il cui destino divenne quello di facile preda per gli ospiti. Non che la sua carne fosse cibo prelibato, i marinai olandesi nel millecinquecento lo avevano

battezzato “Uccello Disgustoso”, ma era comodo da prendere, almeno quanto una mela dall’albero, e questo fu sufficiente per portarlo all’estinzione.

Oggi la Reunion è una meravigliosa isola, forse un po’ troppo abitata.

Grande quanto un terzo della Corsica, con poco meno di 800 mila abitanti, dal 1946 è una Regione d’oltremare della Francia, un frammento politico e amministrativo del Vecchio Continente tra Africa e India, con i vantaggi e gli svantaggi che questo comporta: uguale trattamento economico dei lavoratori francesi, uguale costo della vita (forse addirittura più cara), identici diritti per servizi sociali e assistenza sanitaria.

L’Unione Europea la considera regione “ultraperiferica”, sia per ragioni di distanza sia per lo sviluppo del sistema produttivo, e per questo interviene con consistenti aiuti finanziari, tanto che, pur essendo lontana dall’autosufficienza, gode di un benessere piuttosto

diffuso.

Non c’è nessun altro luogo nel raggio di 5 mila chilometri in cui la qualità della vita sia così elevata, benché le uniche voci attive nella bilancia commerciale riguardino la produzione della canna da zucchero, con i suoi derivati, e della vaniglia. Il turismo, nonostante le straordinarie bellezze naturali, a causa dei prezzi piuttosto impegnativi e della grande concorrenza delle vicine isole Mauritius e delle Seychelles (sicuramente più economiche) stenta a decollare.

Melange alla Reunionese

Bisnonna nera e bisnonno bianco, nonno meticcio e nonna bianca, genitori entrambi bianchi; lui, il primo figlio, con una moglie cinese incinta, suo fratello tiene sottobraccio la fidanzata, una ragazza di cui è impossibile immaginare la provenienza, sembrerebbe orientale se non fosse per gli occhi azzurri.

Non è raro incontrare famiglie così variegate passeggiando in una delle città di questa isola, perché alla Reunion non esiste una razza autoctona ed è assai problematico seguire i dettami del “Moglie e buoi dei paesi tuoi”. Fino alla metà del ‘600 era completamente disabitata, poi sono arrivati i francesi, i malgasci, i neri dall’Africa continentale, i gujarat e i tamil dall’India, i cantonesi dalla Cina, gli arabi dallo Yemen e da Zanzibar, e il risultato non è quello di una popolazione multietnica: gran parte dei reunionesi sono, individualmente, multietnici, con un albero genealogico che abbraccia tre continenti e gran parte delle culture esistenti.

Questo è uno dei rari posti al mondo, forse l’unico, in cui non ha senso parlare di integrazione razziale perché, anche nella piramide sociale, si passa senza soluzione di continuità dal bianco al nero, dai capelli chiari a quelli scuri, dagli occhi a mandorla agli occhi azzurri. Difficile essere razzisti quando in famiglia si hanno antenati di provenienze diverse, impossibile essere xenofobi se tutti, ma proprio tutti, ricordano ancora il proprio avo “straniero”.

Il tesoro della Poiana

Alle 5 del pomeriggio di venerdì 7 luglio 1730 il boia infilò il cappio al collo del pirata Olivier Levasseur, soprannominato La Buse, la Poiana; tutti gli abitanti di Saint-Denis, poche centinaia di persone, furono invitati ad assistere a quella esecuzione. Mentre saliva sul patibolo, La Buse si strappò la collana e la lanciò a quella piccola folla urlando: “Mon trésor à qui saura comprendre !” (Il mio tesoro è di chi saprà capire! ).

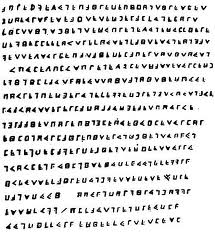

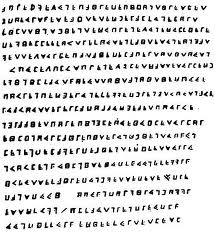

Appeso alla collana, in un contenitore di cuoio, vi era un foglietto su cui aveva scritto un crittogramma di 17 righe: era la mappa cifrata del luogo dove aveva nascosto le sue ricchezze.

Poco prima aveva detto alle guardie che lo scortavano: “Con quel che ho qui potrei comprare l’intera isola”.

Il pirata non mentiva: in 14 anni di folgorante carriera era riuscito ad accumulare un’enorme fortuna, pari a quella di un re.

Il grande colpo della sua vita lo mise a segno quando aveva 30 anni, il 17 aprile del 1720.

Navigando non distante dalle coste dell’isola della Reunion, si trovò nel mezzo di una tempesta e decise di far rotta verso il porto di Saint-Denis. Arrivò che era ancora notte, la luna quasi piena illuminava una caracca portoghese a quattro alberi che aveva trovato rifugio nella baia: era la Nossa Senhora Do Cabo.

All’alba la attaccò.

La Buse, la Poiana, si lancia in picchiata sulla preda lasciandola senza scampo; i suoi uomini vanno all’arrembaggio e con un’azione fulminea si impadroniscono di una nave da 800 tonnellate, armata con 72 cannoni, che ospita Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses, conte di Ericeirae, marchese di Louriçal, vice-governatore delle Indie Orientali, e l’arcivescovo di Goa, Sebastian de Andrado, ma, soprattutto, trasporta un tesoro dal valore incommensurabile in pietre preziose, oro e argento, che oggi viene valutato in più di due miliardi di euro.

Olivier Lavasseur fa sbarcare gli ospiti e l’equipaggio, per salpare con la Nossa Senhora Do Cabo e il suo carico prezioso, di cui si perde ogni traccia.

Per i successivi 200 anni scompare anche il crittogramma lanciato da Lavasseur alla folla il giorno della sua impiccagione, fino a quando, il 15 luglio del 1934, nell’edizione domenicale del Milwaukee Journal, quotidiano del Wisconsin, viene pubblicata un’intervista a Charles de la Roncière, funzionario della Biblioteca Nazionale di Francia, che afferma di possedere il crittogramma e lo rende pubblico.

Da quel momento inizia una caccia al tesoro che ancora oggi continua in un’area piuttosto vasta dell’oceano Indiano: Isola della Reunion, Seychelles, Rodrigues, Madagascar, Mayotte, Isola di Sainte-Marie.

Ecco il crittogramma.

La Diagonale dei Folli

Centocinquanta chilometri di saliscendi tra foreste tropicali, pietraie e crateri vulcanici: il Grand raid de la Reunion è una delle più dure e delle più lunghe maratone al mondo.

Ogni autunno, da 17 anni, duemilacinquecento persone provenienti dai cinque continenti si ritrovano a Cap Mechant, nell’estremo Sud dell’isola, per percorrere quella che viene chiamata “La diagonale dei folli”; i migliori chiudono la gara in poco più di 22 ore, a una media di 7 chilometri l’ora, con poche soste e neppure un minuto di sonno, gli ultimi ci mettono 2 giorni e mezzo; il 40% dei partecipante non riesce a tagliare il traguardo, perchè

vinto dalla stanchezza o vittima di una caduta.

Il via viene dato alle due del mattino nello stadio di Cap Mechant, all’estremo sud dell’isola, sulle rive dell’oceano.

Dopo un breve tratto di pianura inizia il susseguirsi di salite e discese: a 30 chilometri dalla partenza si è a 2350 metri di altitudine, sulla cresta del Piton de le Fornaise, il vulcano attivo della Reunion, poi si passa a 900 metri per risalire oltre i 2000 e ridiscendere fino al mare.

La gara si conclude a Saint-Denis, capoluogo dell’isola, nell’estremo Nord.

L’edizione del 2011 si terrà dal 13 al 16 ottobre.